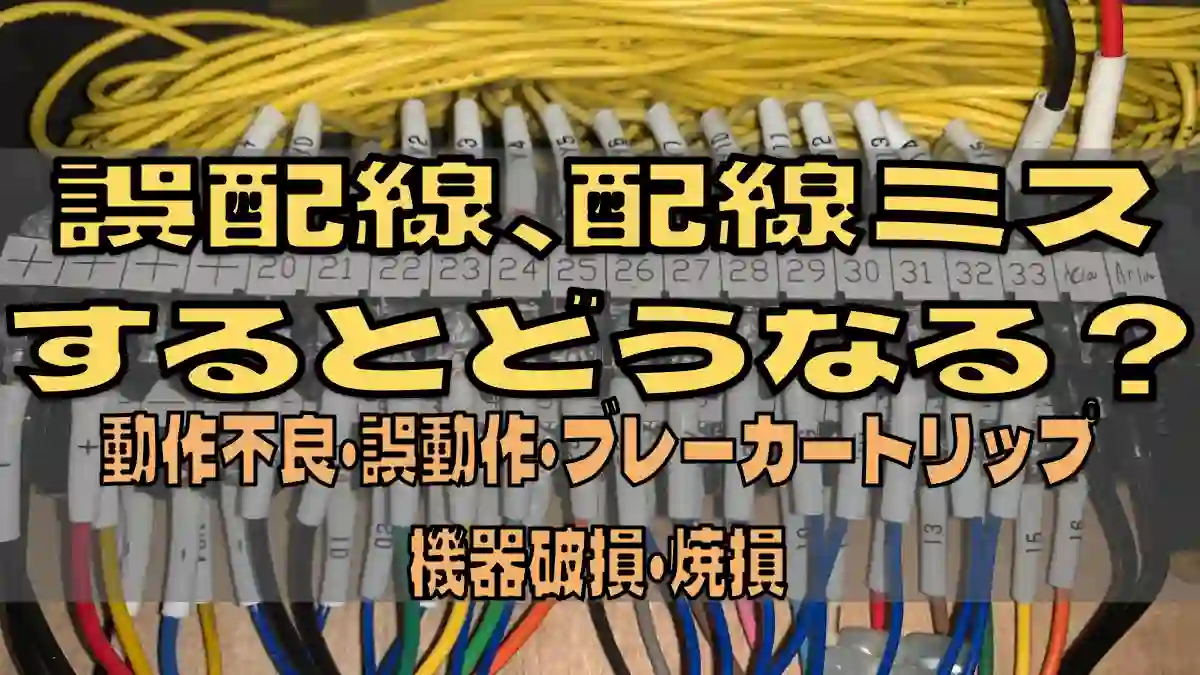

電気設備の配線を触るときに配線を間違えるとどうなるんだろう。

接続を間違えるとトラブルの原因は機器の故障、最悪火災などの災害の原因となる可能性もあります。

だけど、配線がたくさんあって間違えやすそうだしできれば触りたくないなぁ

誤配線を防止する方法を知っていれば安全に配線を触ることが出来ますよ。

電気設備の制御盤や配線は、初心者にとっても経験者にとっても「間違えたらどうしよう」と不安になる作業です。

実際に配線を間違えると、ヒューズが飛ぶ、ブレーカーが落ちる、機器が故障するなどのトラブルにつながることもあります。

本記事では、配線間違い・誤配線が起こる原因や失敗事例を紹介しながら、

現場で今日から実践できる5つの具体的な防止策をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、配線ミスの不安を減らし、安全で効率的な作業ができるようになります。

✅電気設備配線を間違えると起こること

✅実際の配線間違え事例

✅電気の誤配線を防止するための具体的方法

電気配線の接続間違いをすると起こること3選

電気配線を間違えると起こることを3つ紹介します。

- 動作不良や誤動作を引き起こす

- ヒューズやブレーカーがトリップする

- 電気機器が破損や発火、焼損する

順番に解説していきます。

その①機器の誤動作、動作不良

あれ?電気配線をいじってから機械がうまく動作しなくなったぞ

それは動作不良や誤動作を引き起こしているかもせれませんね

動作不良?誤動作?

動作不良や誤動作は電気機器がうまく動作しなくなっている状態のことです

電気配線が間違っていると起こることの一つ目は電気機器の動作不良や誤動作が発生します。

電気機器が動作して欲しいタイミングでうまく動作しないこと

電気機器が動作して欲しくないタイミングで勝手に動作してしまうこと

なぜ動作不良や誤動作をしてしまうのか?

理由は電気配線が誤った配線接続、誤配線していることで本来の正常な電気信号や電源のやりとりが行えずに

動作して欲しくないタイミングで動いてしまったり、逆に動いて欲しいタイミングで動作しないなどの症状が発生します。

例えば本来なら機器に電源を供給するための配線が接続の間違いによって機器の電源部分に接続されていない状態だと

機器に電源が供給されない状態となるため動作不良となってしまいます。

もし、電気配線を外したり入れ替えた直後に機器が誤動作や動作不良となってしまった場合は配線の間違っている可能性があります。

その②ヒューズ溶断、ブレーカートリップ

今度は電源を入れるとブレーカーがトリップしてしまうようになったぞ

ブレーカーがトリップするのは過電流などで保護回路が働いているからですね。

過電流?配線を触る前まではトリップしなかったのに

配線の間違いで電源短絡(ショート)などになっていているのかもせれませんね

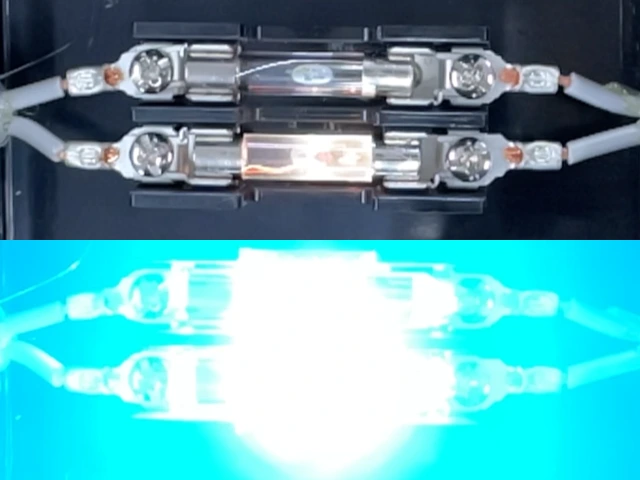

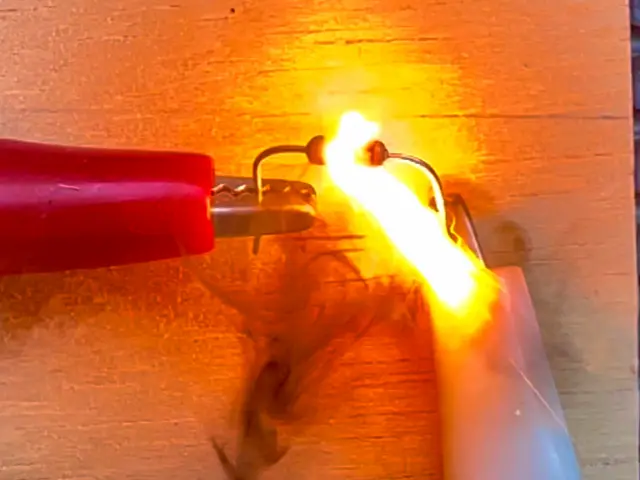

(筆者撮影)ヒューズ溶断の瞬間

機器の入れ替えなどで配線を取り外し接続したときに配線などが間違えていた時に電源を投入するとヒューズが溶断したりブレーカーがトリップすることがあります。

ヒューズもブレーカーも回路の保護装置ですが、配線を間違えて接続していることで

想定していない部分に過度な電流が流れてしまうことで異常な電流を検知してヒューズやブレーカーが動作してしまうためです。

例えば、電源用の配線を誤ってスイッチ部分に接続した場合、スイッチをONにすると電源部分は電源短絡(ショート)の状態となりヒューズやブレーカーが動作して異常電流を遮断することになります。

配線の入れ替えや再接続をしてからヒューズやブレーカーが動作してしまう場合は誤配線や接続間違えを疑いましょう。

その③機器破損・焼損

配線を接続して電源を入れたら焦げ臭い匂いがして機械が動かないぞ

電気設備内の機器が損傷しているかもしれませんね

配線接続が間違えていたから元に直したのにやっぱり機械が動かない!?

一度損傷してしまった部分は部品の交換修理しないと復旧しません

配線間違い、誤配線をしたときに一番厄介な状況は機器が破損・焼損や発火・火災になってしまうことです。

理由は配線を間違えていることで想定外の電圧・電流が流れてしまい本来働くはずの保護機能も動作できずに過電流や過電流による発熱・発火により機器破損、火災となってしまうためです。

例えば定格電圧が12Vの電圧を想定している機器に配線の誤りで100Vの電源が接続されてしまうと

12Vを想定している機器側からすると10倍近い電圧・電流が流れることになるが電源側からすると電圧、電流は正常の範囲内なので保護回路は異常電流とは認識できず保護回路が働かない状態に機器が耐えきれずに破損・焼損してしまい最悪発火・火災につながることもあります。

電気回路の保護装置はあくまで正しく配線が接続されていることを前提に設計されています。

そのため配線間違い・誤配線によって想定外の電圧などがかかる場合は保護装置が働かずに機器破損・焼損に至ってしまう可能性があります。

機器の破損は電気基板などの繊細な部分では静かに起こっている可能性もあります。

配線をさわったのちに電源が入らない、動かないなどの症状が見られたときは電気基板上の機器が破損・故障してしまっているかもしれません。

機器破損・焼損してしまうとその後に配線を正しく戻しても機器が壊れてしまっているので正常には復帰しません。

正常に復旧するには壊れた部分の交換修理が必要となかなりの時間・金銭的コストを支払うこととなるでしょう。

【筆者撮影】実験で焼損する抵抗器

実際の失敗事例3例

ここでは実際発生した配線間違い・誤配線による失敗事例を3つご紹介します。

失敗事例①バッテリー接続間違えでショート

失敗例の1つ目はバッテリーの接続を間違えて電源ショートです。

かなり以前ですが、技術者として未熟だった頃に1人で制御盤にあるバッテリー装置のバッテリーを交換作業を行っていました。

作業の最後にバッテリー装置を制御盤本体にコネクタ接続すると眩しいくらいの閃光と共に一瞬でバッテリー装置の保護ヒューズが溶断してヒューズケースごと焼損してしまいました。

ヒューズが溶断してしまった理由はバッテリーの接続間違いによって電源短絡(ショート)状態となってしまったためでした。

その時自分では接続は正しいと思っておりなぜヒューズが焼損してしまったか理解できずにバッテリーを持ち帰って調べたところ接続を間違えていることに気づきました。

バッテリーの交換をするときにバッテリーから出ている線は+と−となるのですがバッテリーによってはどちらが+でどちらが−か明記されていないことがあります。

そんなときに判断材料として出ている配線の色で判断することとなるのですが交換するバッテリーの型式モデルやメーカーが配線の色が変更になることがあります。

その際に古いバッテリーの配線の色と新しいバッテリー配線の色が違うことがあり、その色の組み合わせを勘違いして+と−を逆に接続してしまっていたのです。

そのときの組み合わせが赤白の配線から白黒の配線に変更になったのですが、

赤白の場合は赤が+、白が−で、白黒の場合は白が+、黒が−だったので白の接続が−から+に変更になることを知らずに接続間違えてしまいました。

また+と−を間違えただけならまだショートはならないのですが、バッテリー装置を制御盤本体に接続したときに制御盤本体は−側をフレームにアース接続されているためアース線を通じて+と−が直結つまり電源短絡(ショート)状態となったわけです。

幸いにバッテリー装置に安全のためついていたヒューズが溶断してくれたおかげで他部分が破損することはなかったですがヒューズ自体は派手に燃えてしまいケースごと溶けてしまいました。

ヨツギは配線間違いを調べて知ったのですが電線の色の組み合わせで常識的に+と−の区別が決まっていることをそのとき初めて知りました。

以下の表に2線の線の組み合わせと+と−の組み合わせ例を示します。

| 配線組み合せ | +(プラス)側 | −(マイナス)側 |

| ⬜︎赤と⬛︎黒 | ⬜︎赤 | ⬛︎黒 |

| ⬜︎赤と⬛︎白 | ⬜︎赤 | ⬛︎白 |

| ⬜︎赤と⬛︎青 | ⬜︎赤 | ⬛︎青 |

| ⬜︎赤と⬛︎黒 | ⬜︎赤 | ⬛︎黒 |

| ⬛︎白と⬛︎黒 | ⬛︎白 | ⬛︎黒 |

覚え方としては赤が含まれているときは赤が+、ないときは黒が−と覚えました。

失敗事例②三相回路をつなぎ間違えてモーターが逆走

事例の2つ目は三相回路をつなぎ間違えてモーターが逆走です。

以前にモーターへ電源を供給する接触器と呼ばれるスイッチ機器を交換する作業で作業後に電源を投入してモーターを動かしたところ動かしたい方向と逆方向に回り出してしまう事態が発生しました。

異常な動きをした原因を探ったところ直前に交換した接触器の配線接続間違いによってモーターが逆回転したことによるものでした。

工業用のモーターの中には三相電源で駆動する三相モーターというものがありますが、この三相回路の3本の配線のうちどれか2本を接続間違えするとモーターが逆方向に回転してしまいます。

これは、工業用の三相モーターを扱う人なら常識的に知っており詳しい解説は割愛致しますがヨツギも当時このことは知っていました。

しかし、接触器の配線接続が間違っていることでこの3相回路の接続のうち2本が入れ替わっているとは気づいておらず、電源を投入して動かしてみるとモーターが逆回転してしまいました。

幸いに機械などが壊れる前に電源を遮断できたため損害はありませんでしたが動く機械によっては逆回転してしまうことで機械全体が破損してしまいかねない事態でした。

接触器の交換後の試運転で思っている動きと逆に動き出したのでかなりびっくりしました。

失敗事例③照明回路をつなぎ間違えでブレーカーがトリップ

失敗事例の3つ目は照明回路のつなぎ間違えでブレーカーがトリップです。

これは同僚から聞いた失敗事例なのですが照明器具を蛍光灯器具からLED照明へ変更する電気工事のときに

新しく取り付けるLED照明の配線接続を誤って接続したまま電源を投入してしまい電源短絡(ショート)が発生して建物側の分電盤でブレーカーがトリップしてしまう事態が発生しました。

電源短絡(ショート)となってしまった原因は新しく取り付けるLED照明の接続方法でした、そのLED照明は交換前の蛍光灯器具のソケットを介して電源を供給するもので

蛍光灯器具のソケットは4本の接続線がありますが、新しいLED照明の電源はこのうち2本に電源を接続します。

もう2本には電源接続不要なのですが接続不要の2本の線にはソケットを接続するとLED照明器具内部では電気的に短絡(直結状態)となっているものがあります。

この接続しなくて良いソケットの2本に電源を接続してしまったことよって電源短絡(ショート)しまいブレーカーがトリップする事態となりました。

この後の復旧作業には建物側のブレーカーがある分電盤に入るために管理会社に出動してもらったり、電源短絡(ショート)となった接続間違いの原因調査と関係者へのご迷惑と長時間作業による損害となってしまいました。

配線間違い、誤配線を防ぐ具体的な防止策5選

配線間違い(誤配線)は、ヒューズ溶断やブレーカーのトリップ、機器の破損、最悪は火災につながる重大なトラブルです。

ここではヨツギが行っている、現場で今日から実践できる配線間違いを防ぐ5つの具体的な防止策を紹介します。

どれも少しの手間で大きな事故を防げる内容です。

- 作業前に交換部品や接続方法の変更点を確認する

- 配線を外す前に接続先をメモ・記録しておく

- 配線に元の接続先をマーキングしておく

- 電線の色分けルールを理解しておく

- 通電前にもう一度、配線を再確認する

対策その①作業前に交換部品や接続方法の変更点を確認する

対策の1つめは部品を交換する際は、型式や接続方法が変更されていないかを必ずチェックしましょう。

新旧の機器で端子の位置や配線の並びが変わっていることがあります。

確認を怠ると、接続先を誤るリスクが高まります。

交換作業の前に、旧型と新型の端子表や配線図を比較しておくことで、落ち着いて確実に作業できます。

たった数分の確認が、大きなトラブルを防ぎます。

対策その②配線を外す前に接続先をメモ・記録しておく

2つ目の対策は配線を外す前に、元の接続先をメモや写真で残しておくことが大切です。

人の記憶はあてになりません。瞬間的に覚えられる配線は3〜5本程度。

時間が経つほど曖昧になり、再接続時に誤配線するリスクが高まります。

スマートフォンで撮影しておくと、より確実です。

「記憶より記録」——確実に戻せる安心感が誤配線を防ぎます。

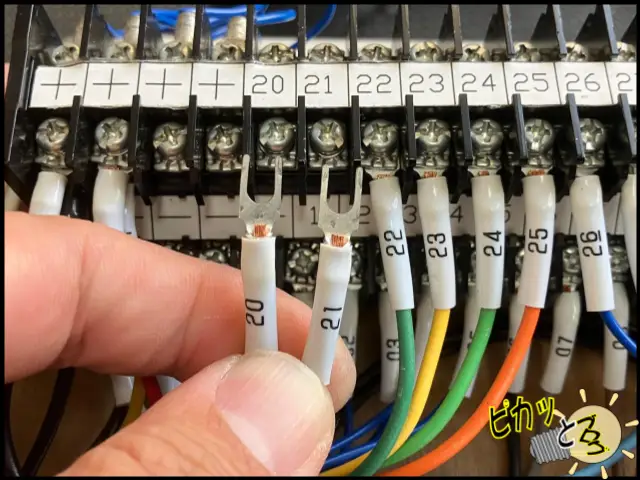

対策その③配線に元の接続先をマーキングしておく

3つめの対策は取り外す配線には、元の接続先を示すマーキングをしておきましょう。

マーキングをしておけば、再接続時にどの線がどこに行くのか一目で確認でき、作業効率も上がります。

マーキングがない状態では、同じ色・形の配線を見分けるのはほぼ不可能です。

ヘラマンタイトン株式会社様のマーキングタイを使用すれば識別しにくい配線も一目で区別できるようにでき、おすすめです。

【掲載許諾済み】マーキングタイ メーカー商品画像

- 記入できる結束バンドを使用する

- 白や灰色のビニールテープにペンで記入

- 配線のマークチューブなどに直接記入する

作業前のひと手間が、誤配線を確実に防ぎます。

対策その④配線の色の常識を覚えておく

4つめの対策として電気配線には、色分けによって意味が決まっている場合があります。

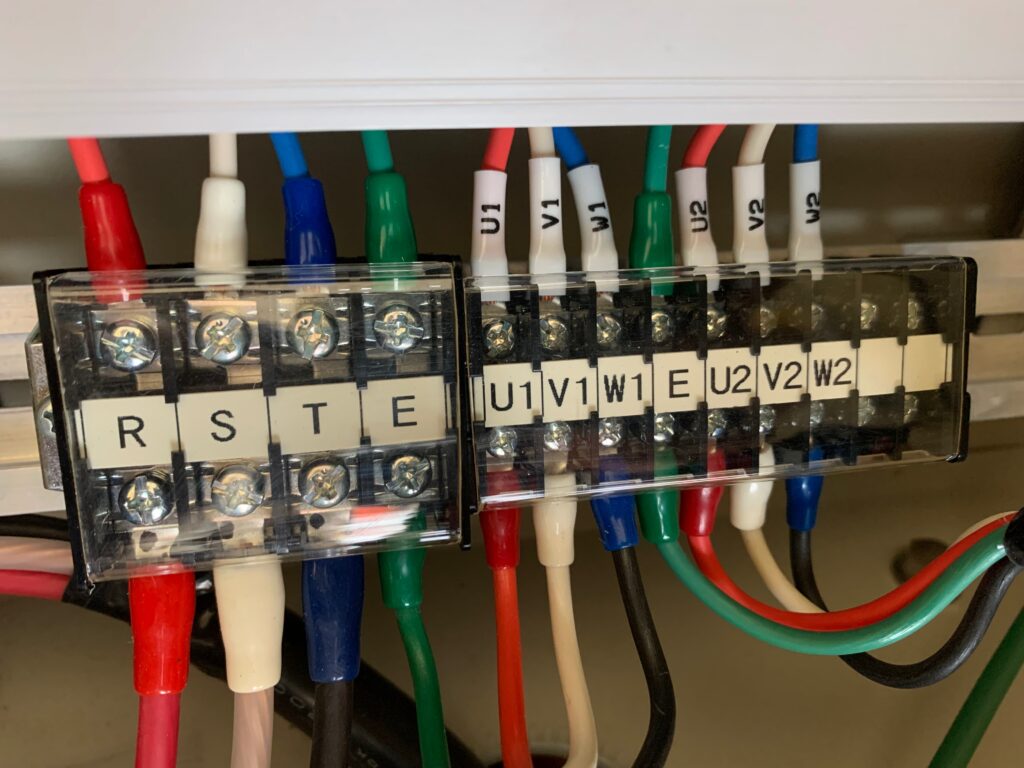

たとえば、三相交流モーターでは

電源側:赤(R)・白(S)・黒(T)

モーター側:赤(U)・白(V)・黒(W)

と決まった色で接続します。

色によって決まった端子に接続されている写真

このルールを知っておけば、色の違いで誤配線に気づけることがあります。

すべての配線に意味があるわけではありませんが、基本的な色分けを理解しておくことは安全作業の第一歩です。

対策その⑤通電前にもう一度、配線を再確認する

最後に必ず行いたいのが、通電前の再確認です。

どれだけ経験豊富な作業者でも、人間である以上ミスは起こります。

うっかりした見間違いや勘違いが、機器の破損・発火・火災につながることもあります。

1.スマホで撮った写真やメモを見ながら、比較確認する

2.チェックする箇所を指差し声を出しながら確認する。

3.同行作業者がいるなら作業者した人以外で確認してもらう。

(筆者撮影)端子台とマークチューブ

たった数分の再チェックで、防げるトラブルは確実に減ります。

安全を守る最後の砦は「再確認」です。

まとめ

どの対策も、「たった数分でできる安全投資」です。

面倒に感じても、そのひと手間が事故・損害・復旧コストを防ぐ最大の防御策になります。

今日からひとつずつ実践して、誤配線ゼロ・安全第一の現場づくりを目指しましょう。

- 機器の誤動作、動作不良を引き起こす

- ヒューズ溶断、ブレーカートリップする

- 機器破損・焼損してしまう

コメント