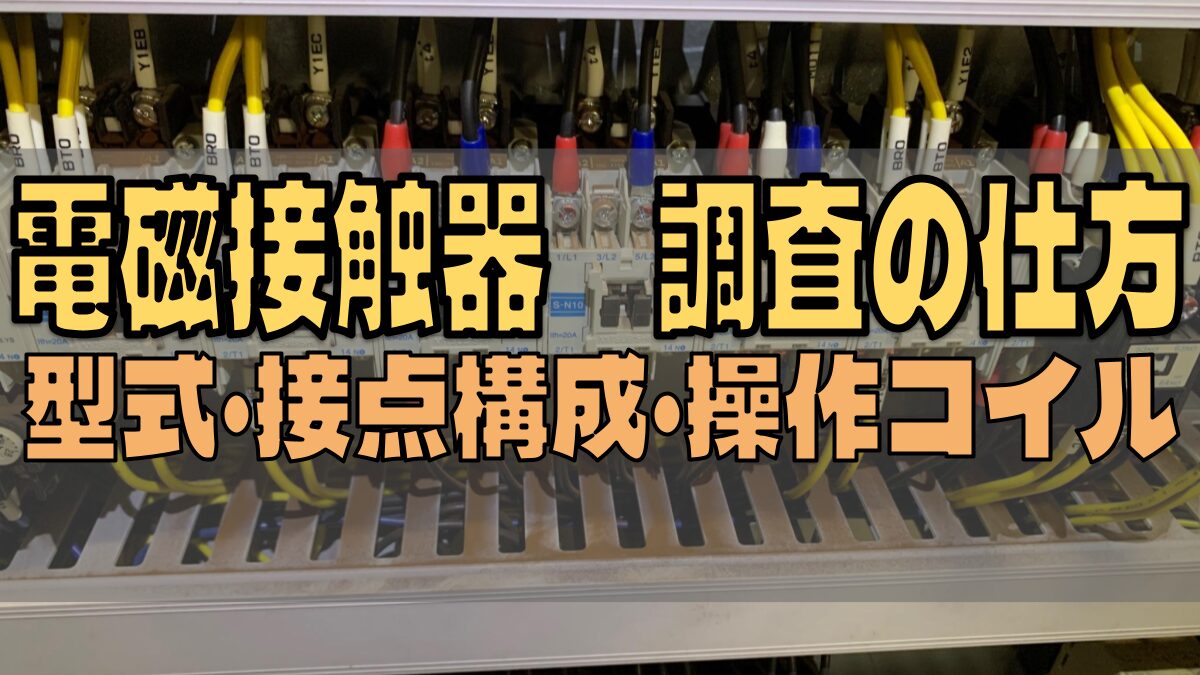

電磁接触器を現場調査することになったのだけど、

何を調べるべきか良くわからないよ。

電磁接触器を調査するにはいくつかポイントがあります!

電気設備のメンテナンスをしていると電磁接触器(以下接触器と略します)の入れ替え工事をすることがあります。

工事にあたり、事前に使用されている接触器を現場調査するときに型式などを間違えたりして失敗したことはありませんか?

この記事では、新人初心者が間違えやすいポイントやよくある失敗事例などを交えて間違えにくいやり方を解説します。

✅電磁接触器の現場調査のやり方とポイント

✅電磁接触器の現場調査で失敗しやすいポイント

✅実際の失敗例と対策

✅失敗例を踏まえた間違えにくい調査のやり方

それでは解説していきます。

電磁接触器の現場調査で確認すべき3つのポイント

ポイント①型式の確認

型式によって接触器の主接点の定格電流などの性能が変わります。

そのため、1文字の記載ミスも許されないのです。

(筆者撮影)電磁接触器の型式表示部分

接触器メーカー富士電機のホームページで

確認すると次のような性能であることが分かります。

- 標準形 電磁接触器

- 定格電流(JIS, AC-3 200-240V):19A

- モータ容量(AC-3) 200-240V:4kW

- モータ容量(AC-3) 380-440V:7.5kW

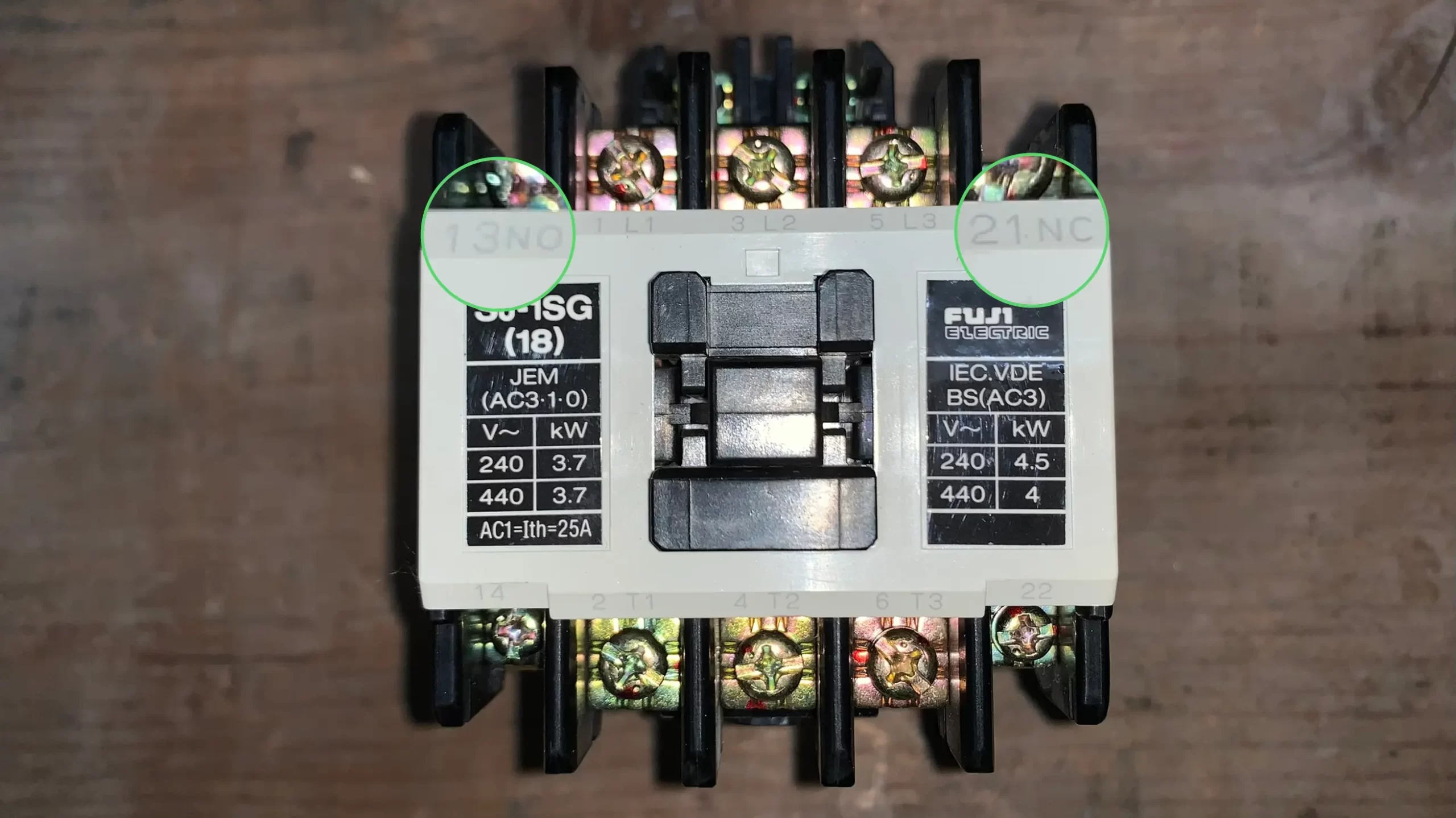

- 補助接点構成:1NO/1NC

ポイント②接点構成の確認

「接点構成」について、接触器の接点には「主接点」と「補助接点」とがあります。

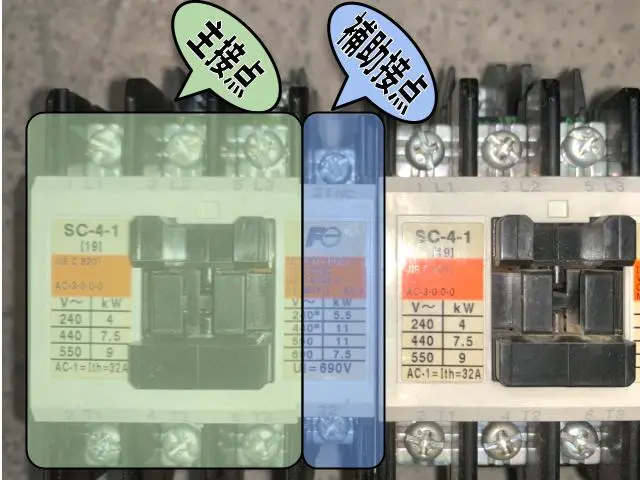

(筆者撮影)主接点と補助接点の写真

主接点はモーターなどの電力機器への電気を入り切りするためのスイッチで多くは3相モーターへの電力供給を想定しています。

3つの接点を持ち大電流が流れるため接点の素材もその電流に耐えれるような素材が使用されています。

主接点は接触器の型式によって種別が決まるため、「接点構成」の調査において重要ではありません。

「補助接点」は、主接点とは違い制御にかかわる微弱な信号電流などを入り切りするための接点です。

そのタイプは「a接点」と「b接点」の2種類が存在します。

- 接触器のコイルが通電した時に接点が閉じる(電気が通じる)タイプの接点

- コイル無電圧時には接点が開いているためN.O(ノーマルオープン)接点とも言う

- 接触器の端子には○3、○4(○は列番号、同じ列番号で1対の接点を表す)と表記される

- 接触器のコイルが通電した時に接点が開く(電気を遮断)タイプの接点

- コイル無電圧時には接点が閉じているためN.C(ノーマルクローズ)接点とも言う

- 接触器の端子には○1、○2(○は列番号、同じ列番号で1対の接点を表す)と表記される。

補助接点は主接点と違い型式が同じ接触器でも違う組み合わせが存在します。

主接点は3相電力機器を想定した3Pと呼びます。

補助接点はa接点とb接点がそれぞれいくつあるかで表します。

例えばa接点が1つなら1a、b接点が2つなら2b、a接点1つとb接点1つなら1a1bといった具合です。

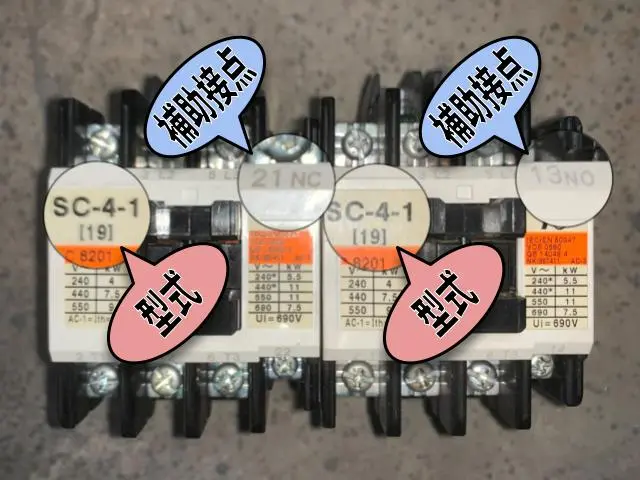

(筆者撮影)接触器の補助接点の写真 拡大

上記写真の接触器なら接点構成は3P1a1bと表します。

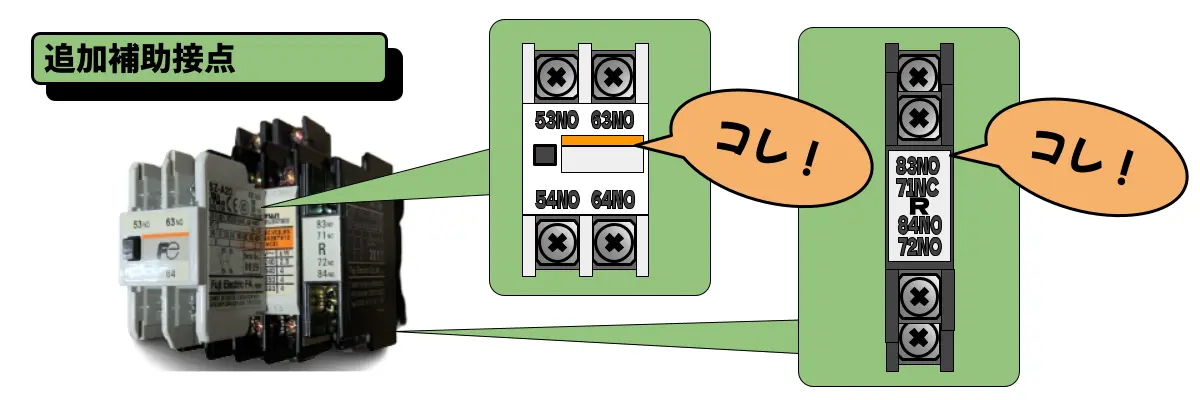

また、接触器に補助接点を追加したいときに使う「追加補助接点」というものがあり、

接触器の上か横に取り付けて使うオプション機器があります。

(筆者作成イラスト)追加補助接点の説明イラスト

追加補助接点のa接点、b接点の組み合わせで接点構成が変わりますがヨツギの会社では接触器本体の接点と区別するために”+(追加補助接点の構成)”といった具合で追加補助接点の構成を表しています。

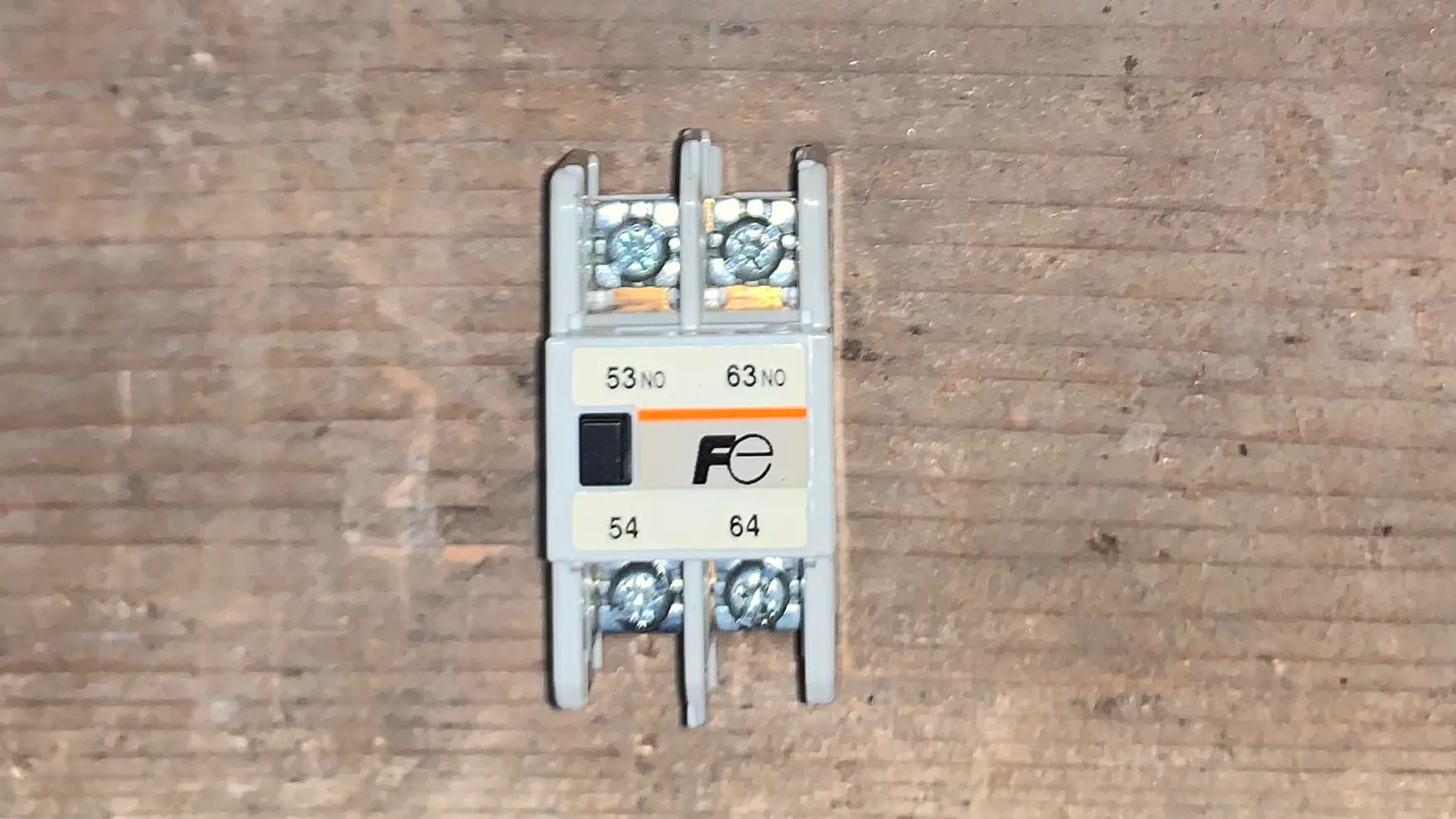

(筆者撮影)追加補助接点の写真 拡大

上記写真なら追加の補助接点は「+1a1b」といった具合です。

ポイント③操作コイルの確認

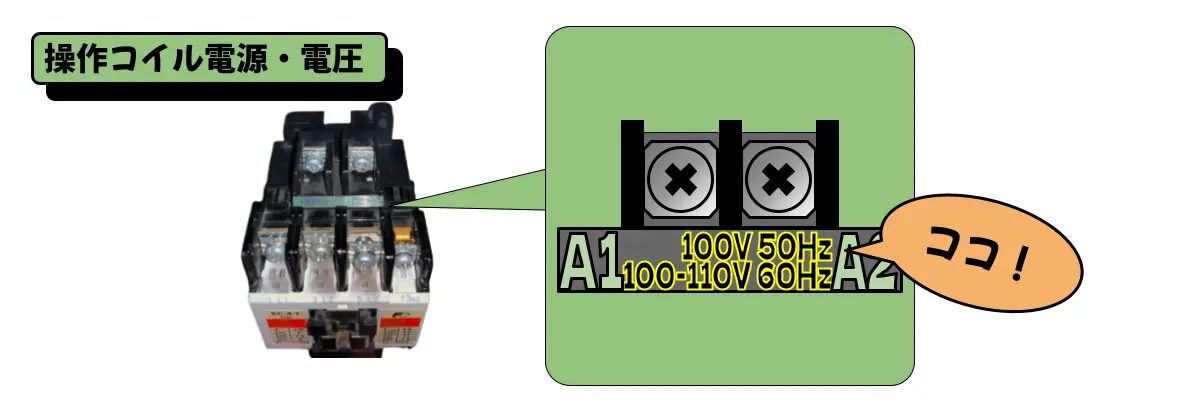

(筆者作成イラスト)操作コイルとは接触器を動かすための電源の種別と電圧を表すもの

種別には”AC(交流)”か”DC(直流)”があり電圧は接触器を動かすために必要な電圧の高さを○○○V(〇は数字)で表します。

(筆者撮影)接触器の操作コイル表示箇所の写真

写真でいえば操作コイルは”DC(直流)48V”ということになります。

型式がSC-4-1で接点構成が3P1aだとしても操作コイルがAC100VとDC100では電源種別が違うため接触器が動作しません。

型式が”SC-4-1”で操作コイルが”AC100V”だとしても接点構成が3P1aと3P1bとでは接点の動作が違うため不具合を起こしてしまいます。

このように「型式」「接点構成」「操作コイル」の3つの情報がそろって初めて1つの接触器を選別できます。

現場調査で失敗しやすい3つのポイント

- 型式だけを控えて接点構成を控え忘れる

- 操作コイルを調べ忘れる、間違える

- 追加補助接点の型式を接触器本体の型式と間違える

失敗しやすいポイント①型式だけ控えて接点構成を控え忘れる

1つ目は、接触器の型式だけ控えて接点構成を控え忘れてしまうことです。

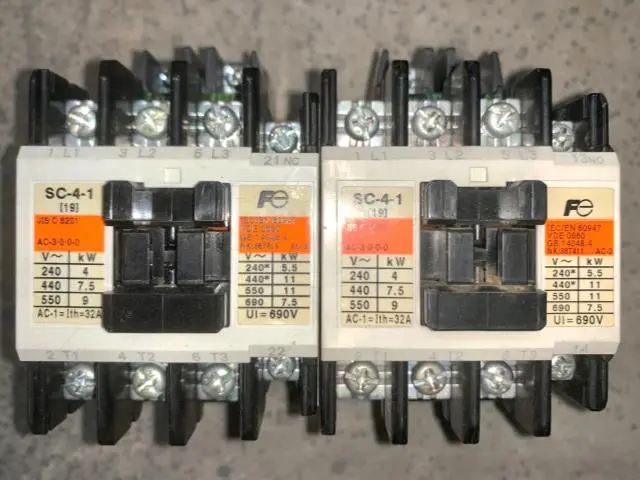

(筆者撮影)電磁接触器の比較写真

電磁接触器が2つ並んでいる写真

写真のものを見て、型式が同じなものが2個と数えてしまいませんか?

(筆者撮影)電磁接触器の比較2|補助接点違いあり

これは、同じ「型式」でも「接点構成」の違いがあるということですが、同じように横並びだと同じ接点構成のものと勘違いしてしまうことがあります。

接触器の調査では型式だけではなく、接点構成も同じかどうかよく見て確認する必要があります。

写真の例でいえば、「型式:SC-4-1 接点構成:3P1a」が1つと「型式:SC-4-1 接点構成:3P1b」が1つというわけです。

失敗しやすいポイント②操作コイルを調べ忘れる

2つ目の失敗ポイントは、操作コイルを調べ忘れてしまうことです。

接触器の調査には、接触器を動作させるための操作コイルの調査も必要なのですが、うっかり調査漏れることがあります。

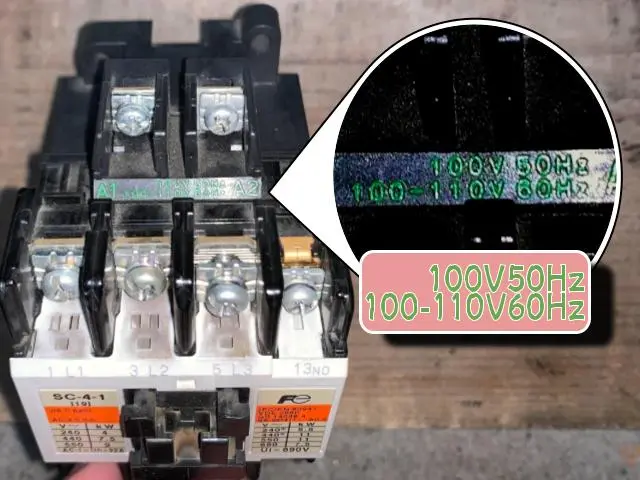

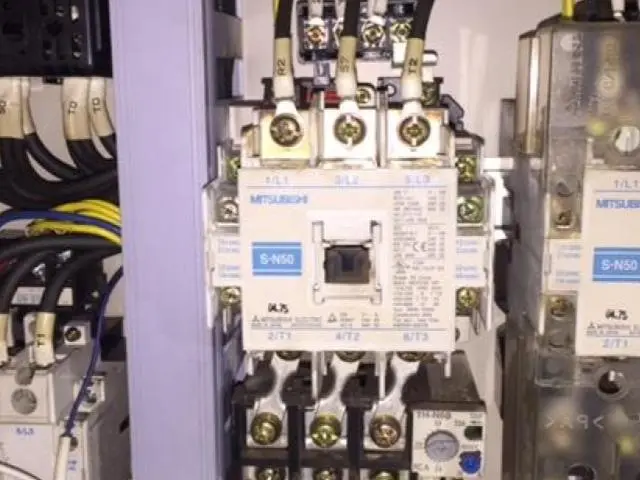

(筆者撮影)電磁接触器が並んでいる写真

実際現場の制御盤内での接触器は写真のように配線が多数接続されいて

操作コイルは奥の影になって見にくい部分にあります。

そのため、配線をかき分けて確認する必要があります。

(筆者撮影)操作コイル表示箇所の説明写真

初心者の頃はよくこれを見逃してしまいがちです。

(筆者撮影)操作コイル交流電源表記写真

よく見るとその横に○○Hz(ヘルツ)と周波数と呼ばれる単位が書かれています。

これは知っていればたいしたことではないのですが、これも初心者の頃は分からないポイントだったりします。

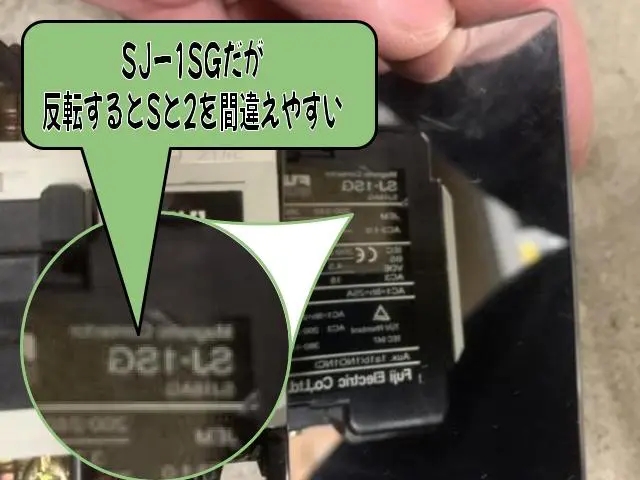

失敗しやすいポイント③追加補助接点の型式を接触器の本体の型式と間違える

3つ目は、追加補助接点の型式を接触器の型式と間違えてしまうことです。

これは、知っていれば回避できるのですが経験が浅い新人では注意が必要です。

(筆者撮影)電磁接触器の追加補助接点が付いている様子

接触器には補助接点を増やすための追加オプションで「追加補助接点」というものがあります。

これが接触器本体の前面や側面についています。

そのため接触器本体の型式が読み取れないばかりか、追加補助接点というものを知っていなければ誤って追加補助接点の型式が接触器本体の型式と読み間違えかねません。

(筆者撮影)追加補助接点を外している写真

これも知っていないと間違えやすいポイントなので覚えておきましょう。

実際の調査でよくある失敗3例と対策

接点構成が違う電磁接触器を交換して装置が故障してしまう

調査漏れがあり再調査することになる

操作コイルの直流(DC)・交流(AC)を間違えて電磁接触器が動作しない

失敗事例①接点構成が違う電磁接触器を交換して装置が故障してしまう

電磁接触器の調査を失敗してしまうとその調べた情報をもとに部品手配するわけですから、間違えた部品を手配することになります。

その間違えた電磁接触器で交換実施してしまうと当然、動作に異常をきたしてしまい、最悪機械を故障させてしまいかねません。

- 調査の時にしっかり接点構成まで控える

失敗事例②調査漏れがあり再調査することになる

今まで説明してきた通り接触器を手配するには「型式」「接点構成」「操作コイル」が必要です。

接触器の「型式」を調べ間違えたり「接点構成」「操作コイル」を調べそこなうと部品の手配ができなくなります。

そのため、結局もう一度現場入りして調べる羽目にになります。

- 「追加補助接点」があるものは、取り外して接触器本体の「型式」を確認する。

- 調査したデータに「型式」「接点構成」「操作コイル」が記入されているかを確認する。

失敗事例③操作コイルの直流(DC)・交流(AC)を間違えて電磁接触器が動作しない

操作コイルの交流(AC)と直流(DC)をうっかり間違えると、当然電源タイプが違うので接触器は動作しません。

結果として使えない部品となるので、部品手配のやり直しの2度手間なだけでなく、作業のやり直しにより顧客にご迷惑をおかけすることとなります。

その結果、クレームや顧客の信用を失いかねません。

プロとしては部品を間違えましたというのは

ちょっと情けないですよね・・

- 操作コイルを控えるときの直流(DC)と交流(AC)の記載の見分け方を知る

- 現場調査の写真を見ながら、控えミスしていないか再確認する

調査前に準備しておくべきもの6選

失敗を防ぐための準備しておくべきものを6つ紹介します。

次のものを準備しましょう

道具名 | 備考 |

(筆者撮影)筆記具の写真 筆記具 | ボールペンでも鉛筆でもマジックでも構いません |

(筆者撮影)手帳の写真 メモ用紙か手帳 | メモ用紙はミスプリントの裏紙などで十分です。 急な調査の時は手帳にメモしてもいいでしょう |

クリップボード (筆者撮影)クリップボードの写真 | あれば字がきれいに書けるので便利ですが、 なくても問題はありません |

(筆者撮影)アクリルミラーの写真 アクリルミラー | あると便利です。 100円ショップなどで入手できます。 |

(筆者撮影)デジタルカメラの写真 デジタルカメラ | なくても調査はできますが、最近はスマホで十分です。 |

(筆者撮影)ハンドライトの写真 ハンドライト | 調査の明かり確保のため、用意しましょうポケットに入る程度のが便利です。ないときはスマホのライトで代用可能 |

電磁接触器の調査を失敗しないための5つの手順

調査を失敗しないために具体的な手順について解説します。

- 電源遮断

- 直接目で見て紙に控える

- 見にくい部分はハンドライト・鏡を活用

- 控えた数があっているか数える

- 補足情報として写真をとる。

手順①電源遮断

(筆者撮影)電源遮断の写真

安全調査のためにも、まず電源遮断して調査開始しましょう。

手順②直接目で見て、紙に控える

(筆者撮影)電磁接触器の調査をしている写真

よく、写真を撮って後から見返せばいいという感じでスマホ写真のみで調査する新人がいます。

しかし、そのやり方はお勧めできません。

その場でちゃんと写真が撮れているか確認すればいいですが写真で済まそう=手短に終わらせたいなので、見返していない場合が多くて帰ってから見直すとピンボケで読み取れない写真が混ざっているなどで結局再調査ってことがよくあります。

不鮮明な写真の例

確実に調査するためにも、筆記して控えましょう!

控えるときはバインダーがあると字もきれいに書けるのでお勧めです。

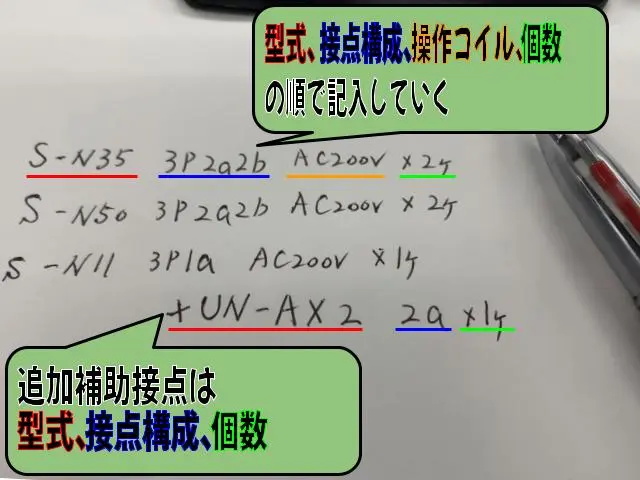

記入例の写真

書くメモは写真の様に「型式」「接点構成」「操作コイル」「個数」の順で記入します。

「接点構成」の主接点は3Pと記載して補助接点と区別します。

追加補助接点がある場合は+「追加補助接点型式」「追加補助接点構成」「個数」を書き加えて「型式」が同じでも必ず「接点構成」「操作コイル」も同じか見て確認しましょう。

手順③見にくい部分はハンドライト・鏡を活用

現場の制御盤など必ずしも明るさが確保できているとは限りません。

ハンドライトで明るさを確保しましょう、スマホのライトでも代用できます。

また限られたスペース内に接触器などを所狭しと並べているので当然見にくい箇所が出てきます。

そんな時、お勧めなのがアクリルミラーです。見にくい部分に差し込んで確認します。

ミラーで確認しているところ

手順④控えた数があっているか数える

紙に控え終えたら、全体で何個あったか数えて実際の盤内の数と比較してあっているか確認します。

このひと手間で数え調査ミスを低減できます。

手順⑤補足情報として写真を撮る

あとは、補足情報として制御盤内全体と接触器個別の写真を撮れるだけ撮っておきましょう。

制御盤の写真

電磁接触器個別の写真

しっかり紙に控えてきて後から調査漏れに気づいたときに写真で確認出来たらラッキーぐらいの感覚の方が漏れも少ないはずです。

まとめ

- 「型式」が同じでも「接点構成」「操作コイル」が違うと全く別物

- 「操作コイル」には「交流」「直流」の区別がある

- 追加補助接点と接触器本体の型式を間違えない

- 調査は基本、紙に筆記して補足として写真を撮る。

コメント