ブレーカーがトリップしてしまった!原因がわからなくてどうすればいい?

ブレーカーがトリップする原因にはいくつかパターンがあります。電気設備の現場では、トリップの要因を知らないと誤った対応で不具合が再発することもあります。

この記事では、ブレーカーがトリップする原因や状況、対応方法を現場経験を交えて解説します。

電気設備の仕事をしていると、ブレーカーがトリップする場面に遭遇することがあります。

原因や対応を間違えると不具合の再発につながることもあり、経験の浅い初心者にとっては悩ましい問題です。

この記事では、ブレーカートリップの要因や発生しやすい状況、実際の事例をもとに、適切な対応方法をわかりやすく紹介します

✅ ブレーカーがトリップする4つの主な原因

(過電流、電源短絡、漏電、地絡)

✅各原因ごとの発生しやすい状況やタイミング

✅トリップ要因別の対応・対処方法

✅よくある勘違いポイントと注意点

✅実際に現場で起きた事例と対応の仕方

ブレーカーがトリップする4つの主な要因

ブレーカーは電気を使いすぎたらトリップするんじゃないの?

家庭用安全ブレーカーは使いすぎが原因でトリップしますが、電気設備では様々な要因でトリップしてしまいます。

電気回路を保護するための安全装置で、異常な電流(過電流や漏電など)が流れたときに自動で電気を遮断します。

電源系統で異常が発生し、ブレーカーの安全機能が働いて電流を遮断した状態のことをいいます。一般的に「ブレーカーが落ちた」とも呼ばれます。

まず、ブレーカーがトリップした状態というのはブレーカーを手で操作してOFFした時とは違い

ブレーカーのつまみが真ん中くらいの位置になっています。これをハーフトリップという状態で安全装置が動作したことを表しています。

(筆者撮影)ハーフトリップしたブレーカーの写真 |ブレーカーの安全機能が動作するとハーフトリップする

また、この時によくブレーカーを観察するとブレーカーのつまみ以外の表示を確認することでトリップの要因が分かることがあったり、ブレーカーがトリップした時の状況を確認することでブレーカーがトリップした要因を予測することができます。

ブレーカーがトリップする主な要因は次の4つで、要因ごとに発生の状況や確認方法について解説していきます。

ブレーカーがトリップする主な要因

- トリップ要因1,過電流

- トリップ要因2,電源短絡

- トリップ要因3,漏電

- トリップ要因4,地絡

トリップ要因1,過電流

モーターなどの動力機器を動かしているときにしばらく動かしているとブレーカーがトリップしてしまう場合はブレーカーの過電流保護が働いてトリップした可能性が考えられます。

過電流保護機能はブレーカーが持つ最も基本的な安全機能で定格電流以上の電流が流れ続けたときに自動的にブレーカーがトリップし、機器を保護します。

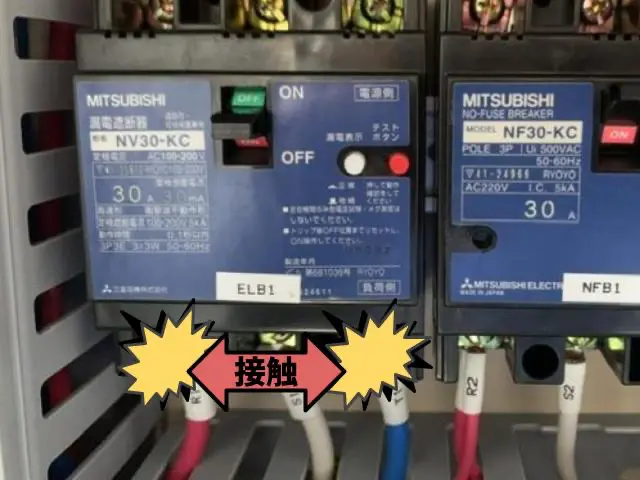

トリップ要因2,電源短絡

ブレーカーがトリップしてしまったときに瞬間的にブレーカーがトリップしてしまう場合や、ブレーカーを復帰させてもすぐにトリップしてしまう場合は電源短絡が発生している可能性が考えられます。

(筆者撮影)電源短絡状態説明の写真|電源同士が接触して大電流が流れる

ブレーカーはこの危険を防ぐため、大電流が流れた瞬間に自動でトリップします。

もしトリップしなければ、機器や配線の破損、火災、最悪の場合は人命に関わる事故につながります。

そんな危険な電源短絡はとにかく素早く電源を遮断して回路を短絡事故から切り離す必要があるため、ブレーカーも大電流が流れたときは瞬間的に動作するようにできています。

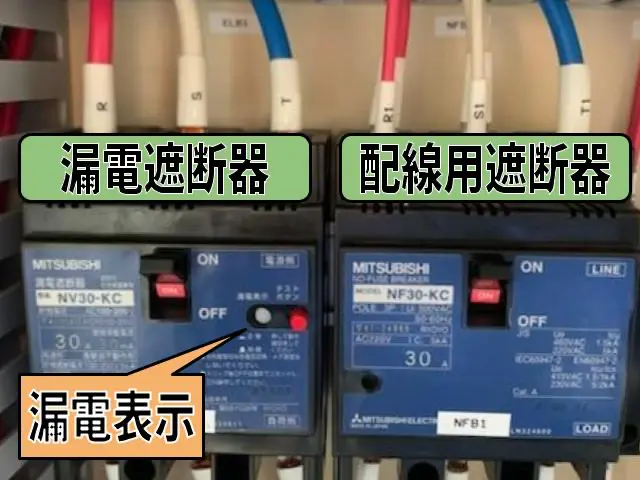

トリップ要因3,漏電

ブレーカーの漏電表示が出ていたらそれは、漏電によるトリップが考えられます。

ブレーカーには大きく分けて配線用遮断器と漏電遮断器2種類があります

🟩 配線用遮断器(MCB、MCCB)

過電流や短絡などによる電気回路の異常を検知して、自動で電流を遮断する装置です。主に回路保護用に使われます。

🟥 漏電遮断器(ELB、ELCB)

回路上の漏電を検知して電流を遮断する装置です。感電や火災などを防ぐために、安全対策として設置されます。

(筆者撮影)漏電遮断器と配線用遮断器の写真|漏電遮断器は漏電表示部分がある

漏電遮断器は、回路の漏電状態を自動で検出し、電源を遮断する機能を持っています。

漏電が発生すると、ブレーカーはハーフトリップして、漏電表示が出る仕組みです。

漏電遮断器にはよく見ると配線用遮断器にはない「漏電表示」と記載された小さなでっぱりがあります。

(筆者撮影)漏電トリップしたブレーカーの写真|漏電トリップしたら漏電表示が出ている

この表示が出ている場合は、漏電検出機能が作動したことを示しており、そのまま放置すると火災や感電の危険があるため注意が必要です。

トリップ要因4,地絡

地絡とは、電圧がかかった電気端子が制御パネルや金属フレームに触れてしまい、火花が散るなどしてブレーカーがトリップする現象です。

制御パネルや端子箱の金属部分は、アース線によって接地されています。

電気回路では、金属製の機器やパネルを地面に接続して安全を確保する線を「アース線」と呼びます。この線があることで、電線が誤って金属部分に触れても、電流は安全に地面に流れ、感電や火災の危険を防ぐことができます。

アース線を通じて地面と繋がっている側の回路を接地(または接地側)といい安全な側となります。逆に接地されていない側は非接地(または非接地側)といい感電などの危険な側となります。

電源回路の片側も接地されているため、接地されていない非接地側の電線が金属部分に触れると、電流はアースを通って流れ、瞬間的に大電流が発生します。

このとき、ブレーカーの過電流保護機能や漏電検出機能が働き、トリップが起きるのです。簡単にひせ言うと、「アースを通して短絡が発生する状態」を地絡と呼びます。

トリップを起こしやすい状況、タイミング

ブレーカーがトリップする要因は分かったけどどんなタイミングで発生するとかあるのかな?

ブレーカーがトリップする要因ごとに起こりやすい状況やタイミングがあります。

ってことはブレーカートリップが起こった状況やタイミングをかんがえればトリップの要因が分かるかもしれないということ?

必ずしも起こりやすい状況なだけで必ず起こるわけではないですが、状況からトリップした要因を予想、推測できます。

過電流が起こりやすい状況、タイミング

過電流が起こりやすい状況はモーターなどを使用している回路でモーターに過負荷がかかっている状況などでは過電流が発生してまいます。

荷物を運ぶ機械などに積載量をオーバーして荷物を乗せていたり可動部分に何がものが挟まったりして動きがロックされてしまう状況

ブレーキ付きのモーターであればブレーキがかかったままモーターを動かそうとしてしまうなどです。

こんな状況の時にはモーターを動かそうとしているのに動かせないためモーターが無理がかかって定格電流を超える電流が流れてしまいます。

電源短絡が起こりやすい状況、タイミング

電源短絡が起こりやすい状況としては、電気機器の更新の時などに配線を誤って接続してしまったときなどに起きやすいです。

配線を間違えて電源同士を繋げてしまっているときに電源を投入してしまい短絡電流が流れてしまいブレーカーがトリップするといったことが考えられます。

そのほかにも電気配線の撤去作業時に誤って電源が繋がってままのケーブルを切断してしまった時など切断に使う工具を介して電源が短絡状態となってしまう場合です。

漏電が起こりやすい状況、タイミング

漏電が起こりやすい状況は電気回路部分が水没してしまったり水がかかってしまった時などに起こりやすく不慮の事故で電気機器が水をかぶってしまったり、水没してしまったときなどに漏電を起こしやすいといえます。

なぜなら、電気回路に触れている水が電気を本来の回路以外のところと繋げてしまいそれが漏電電流として流れてしまうことでブレーカーの漏電トリップになってしまうパターンです。

そのほかには電気機器の端子部分に埃などが堆積していると埃が周りの湿気を含むことで電気を流しやすい状態となってしまい回路が漏電してしまうパターンです。

地絡が起こりやすい状況、タイミング

地絡が起こりやすい状況は活線作業で電源が繋がった状態で配線作業を行う時に起こりやすいです。

取り外した配線や端子が制御パネルや端子箱の外箱、フレーム部分に触れやすいため制御パネルや端子箱の外箱、フレーム部分はアース線によって地面に設置接続されているのでその金属部分に電源がつながったままの電線や端子が触れてしまうとアース線を通じて地絡状態となってしまうためです。

やむを得ない理由で電源を遮断せずに配線をやり換えたりするときにうっかり電源が流れている電線が制御パネルや端子箱の金属部分に触れてしまったときに地絡が発生します。

勘違いしがちな3つのポイント

ブレーカートリップしてたけれど、リセットしてみるともうトリップしないみたいだし問題なかったのかな?

ブレーカーを復帰させても原因が取り除かれていないとトリップ再発することがあります。

でも、今はトリップしないから異常ないってことじゃないの。

実は原因が取り除かれてなくてもすぐにブレーカーがトリップしないこともあります。

私が電気技術者として未熟な頃、ブレーカートリップした状況での原因違いや勘違いによって誤った対応をしてしまったこともあったり、

今でも若手社員などが勘違いしているなぁと思うことが多々あります。

そんな勘違いしがちなポイントについて解説します。

- ポイント1,ブレーカーの定格電流を超えたらすぐにトリップ?

- ポイント2,漏電したらすぐにトリップ?

- ポイント3,ブレーカーを復帰してトリップしなければ問題ない?

ポイント1,ブレーカーの定格電流を超えたらすぐにトリップ?

モーターに過負荷がかかってブレーカートリップした時などは定格電流を超えるとすぐにトリップしてしまうもの思ってはいませんか?

よく勘違いされていますが実は定格電流を少し超えたくらいではすぐには動作しません。

次の表にはブレーカーの定格電流の何倍の電流が流れるとこれくらいの時間をかけて動作するということが決まっています。(厳密にはこの時間以内に動作することが定められています。)

| 定格電流 | 動作時間(分) | |

| 定格電流の1.25倍 | 定格電流の2.0倍 | |

| 30A以下 | 60 | 2 |

| 30Aを超え50A以下 | 60 | 4 |

| 50Aを超え100A以下 | 120 | 6 |

| 100Aを超え225A以下 | 120 | 8 |

過電流によるトリップには過電流の度合いにもよりますがトリップには比較的時間をかけて動作した可能性があります。

例えば、定格電流 30Aのブレーカーの場合は定格電流の1.25倍の電流でも1時間、定格の2倍の電流でも2分かけてトリップする性能のため比較的時間をかけて動作します。

そのため、過負荷となる原因を取り除かなくてもブレーカーをリセットして復旧させてすぐは問題なく動いてしまうことがよくあります。

しかし原因は取り除かれていないのでまたしばらくしてからブレーカートリップするということを繰り返してしまう恐れがあります。

ポイント2,漏電したらすぐにトリップ?

漏電も漏電が起こればすぐにトリップしてしまうだろうと思ってしまいがちですが、漏電でブレーカートリップするにはブレーカーの動作感度による違いがあります。

動作感度を超えた漏電電流が流れるとブレーカーはトリップしますが超えない範囲での漏電ではトリップしません。

(筆者撮影)漏電ブレーカー感度表示の写真|写真の漏電遮断器の感度は30mA

上記の写真の動作感度は30mAです、なので30mAを超えない限りは動作しないということです。

また、これも経験があることなのですがあるブレーカーが漏電トリップしたのでブレーカーを復帰させたところすぐにはトリップせずに復帰しましたが、念の為絶縁測定行ったところ規定値以下の絶縁測定の値が出ていてこの測定結果は電気回路が何らかの漏電を起こしているということでした。

ポイント3,ブレーカーを復帰してトリップしなければ問題ない?

前述のポイント1でもポイント2でもトリップの原因を取り除いていなくてもブレーカーを復帰すればしばらくは運転できることもあると話しました。

なので、ブレーカーを復帰しても問題が解決していないことがあります。

漏電であったり過電流であったり考えられる要因と取り除いておかないとブレーカートリップが再発してしまいます。

実際に遭遇したトリップ事例

解体工事で電力ケーブル切断

これは私が実際に対応した事例なのですがあるビルの解体工事をしているとエレベーターが動かなくなって見に来て欲しいという依頼で現地に伺うと建物の動力ブレーカーがトリップした状態でした。

よくよく話を聞いてみると解体作業で照明の配線を切断している時に、切断した瞬間火花が散ってそれからエレベーターが使用できなくなったそうでした。

ケーブルを切断するときに工具を通じて電源短絡が起こりブレーカートリップしたなとすぐに分かりました。

念の為、ブレーカーを復帰する前に絶縁測定(電気回路が漏電していないかを確認んする検査)を行い問題がないかを確認して、切断したケーブルの絶縁処理を施してブレーカーを復帰しました。

解体の作業員の方が感電してなくて幸いだと思いましたが、一歩間違えれば大事故となるところでした。

大雨で電気器具が漏電

大雨がお降っていたある日、エレベーターが止まってしまっているという連絡で伺うとエレベーターに電源が来ていない状態でした。

さらに調べていくと配電盤でエレベーターのブレーカーを含む上流の漏電ブレーカーが漏電表示してトリップしている状態でした。

漏電トリップが発生したと思ったのでエレベーターのブレーカーから絶縁測定をしたところ問題はないので、他のブレーカーを順番に検査していくとその並びにあった照明関係のブレーカーの1つの絶縁測定の値が非常に悪い状態でした。

エレベーターのブレーカーは問題なかったので絶縁測定の値が悪い照明のブレーカーだけ遮断した状態で漏電ブレーカーを復帰したところ問題なく復帰できたので管轄外だった照明回路の漏電について管理会社へ報告して電気業者に対応してもらいました。

後日聞いた話では大雨で天井の一部に水が浸水して照明器具の1つが水に浸かり漏電していたそうでした。

機械式駐車場で過電流トリップ

ある機械式駐車場で動かなくなったということで見てほしいと依頼があり出動して確認しました。

機械式駐車場とは車を乗せる台(パレット)が機械を使って上下左右に移動して立体的に収納される駐車場です。

(筆者撮影)機械式駐車場の写真|車が乗る台(パレット)が上下左右に機械(モーター)の力で動く

動かないという駐車場を確認してみると駐車場制御盤のブレーカーがハーフトリップしていました。

駐車場の状態を確認してみると、制限高さオーバーの車が駐車されていて機械が動くときに台(パレット)が高さオーバーの車と接触して動けないので移動用のモーターに過負荷がかかって過電流でトリップしていました。

原因は高さ制限の車が駐車されているためでしたので、ブレーカーを復帰後手動運転で駐車位置を戻して車の持ち主に連絡を取って正しい場所に駐車しなおしてもらいました。

まとめ

- トリップの要因には過電流、電源短絡、漏電、地絡がある

- 瞬間的にトリップするパターンと時間をかけてトリップするパターンがある

- 要因ごとに適切な対応をしなくては再度トリップすることもある

コメント